ご家族の安全のために。高齢者の玄関に潜む危険と対策の要点

高齢のご家族を見守る方にとって、玄関は毎日使うのに危険が潜む場所で、いつも気がかりです。家庭内事故の多くは転倒で、特に上がり框はつまずきやすく、体への負担も大きいです。

対策を怠ると、転倒骨折などの重大なけがにつながります。外出を控える悪循環も起きやすく、心身の活力を落とすため、玄関の安全対策が欠かせません。

【工事不要】今すぐできる!高齢者の玄関を安全にする工夫

まずは手軽に始められる工夫から取り入れましょう。市販品を活用するだけでも転倒リスクを下げられ、今日から安全性と使いやすさが確実に向上します。

市販の踏み台(式台)を設置する

段差が大きい玄関には踏み台が有効です。中間に一段を挟むと上げ下げの高さを半分にでき、足腰の負担を大幅に軽減できます。

木製やアルミ製など種類は多く、玄関の広さや意匠に合わせて選べます。体重をかけてもぐらつかない安定性と、天板の滑り止め加工を必ず確認しましょう。

滑り止めマットやテープで転倒を防止する

タイルやフローリングが滑りやすい家では、雨天時に転倒リスクが急増します。屋外用マットや滑り止めテープを敷けば、手軽に安全性を高められます。

上がり框の角に目立つ色のテープを貼ると段差が見やすくなります。費用も安く始めやすいので、最初に取り組む基本対策としておすすめです。

人感センサー付き照明で足元を明るく照らす

高齢になると暗い場所で物が見えにくくなります。人感センサー照明なら自動で点灯し、夜間の帰宅時も足元を確実に照らします。

コンセント式や電池式なら工事は不要です。両手が塞がっていても自動点灯するため、家族全員の安全と快適に直結します。

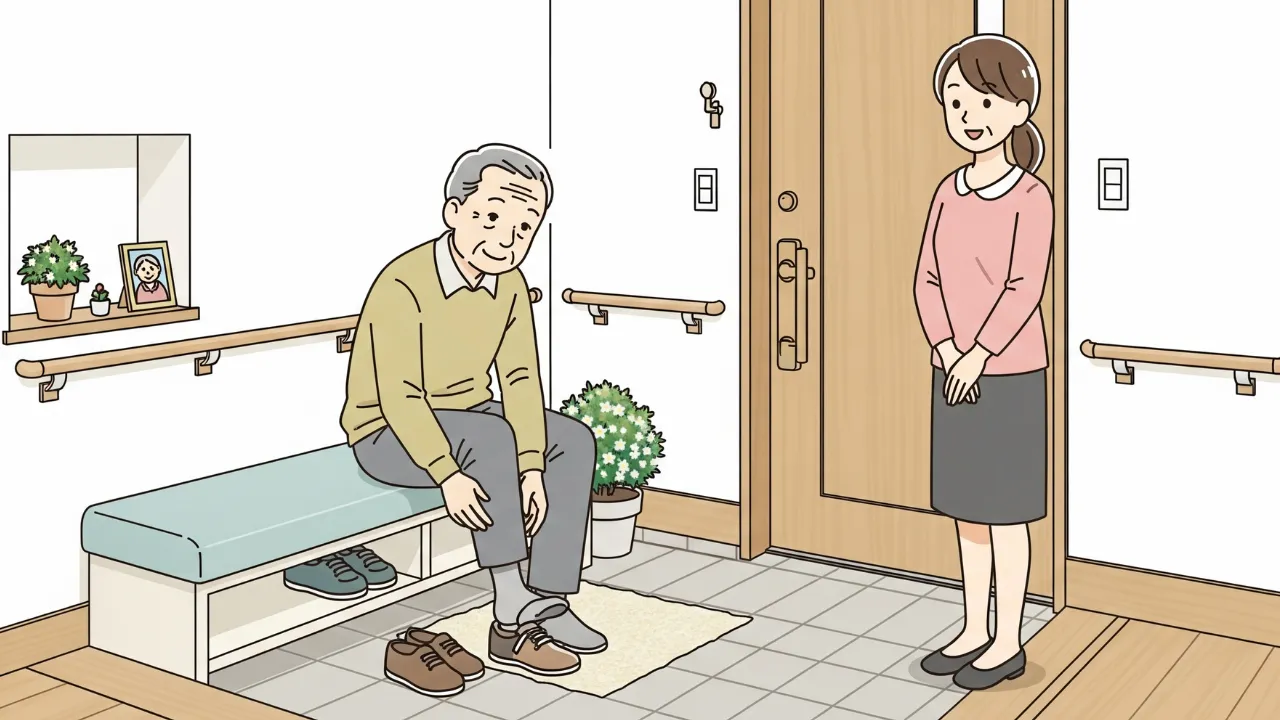

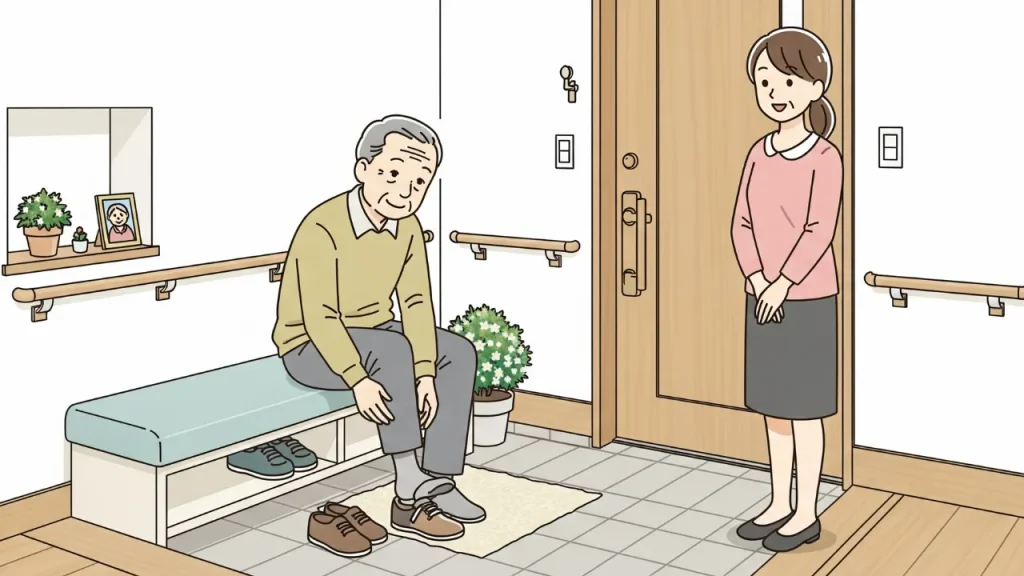

玄関用の椅子(ベンチ)を置いて座れるスペースを作る

靴の脱ぎ履きを立ったまま行うとバランスを崩しやすいです。安定した玄関椅子を置けば座って安全に動作でき、負担も減ります。

福祉用具の玄関椅子は高さや手すりに配慮した設計です。収納付きベンチを選べば片づけが進み、玄関の動線もスッキリ確保できます。

DIYで対策を行う場合の注意点

市販品のDIYは手軽ですが安全最優先で進めてください。特に手すりの設置は高リスクで、自己流施工は事故につながります。

壁の下地に確実に固定しないと、いざという時に外れる恐れがあります。手すりや大きな段差解消は専門業者に任せ、DIYは補助策にとどめましょう。

本格的なリフォームで実現!高齢者のための玄関バリアフリー工事

将来の変化も見据えるならバリアフリー改修が有効です。住まいの状況と家族の要望を整理し、専門家と最適な計画を固めましょう。

【ポイント1】手すりの設置で立ち座りや移動をサポート

手すりは玄関の基本対策で、段差昇降や屈伸、ドア開閉を安定して支えます。設置すると転倒予防になり、足腰の負担を確実に減らせます。

要件を満たせば介護保険の住宅改修対象になりやすいです。適切な位置と形状を選ぶため、現地で動線を確認して計画しましょう。

縦手すりと横手すりの役割と最適な設置場所

手すりには「縦」と「横」があり、役割が異なります。縦は上下動作の支えで、ドア脇や上がり框の脇が適所です。一方、横は水平移動を補助し、廊下へ続く壁面が好適です。二つを組み合わせると、昇降と歩行の両方を一体的に支援できます。

【ポイント2】段差の解消でつまずき・転倒リスクをなくす

玄関で最も危険なのは段差です。歩行に不安がある方や車椅子を使う方は、まず段差解消を行い、つまずき要因を根本から除去しましょう。

方法はスロープ、上がり框の改修、固定式の式台などがあります。住まいのスペースと予算に合わせて選び、無理のない勾配と動線を確保します。

スロープの設置:車椅子でも出入りしやすく

屋外の段差にはスロープが有効で、車椅子や歩行器でもスムーズに出入りできます。安全には緩やかな勾配と充分な長さが必要で、ドアの開閉域も含めて設計します。常設型に加え、取り外し可能な福祉用具の選択肢もあります。

上がり框の改修:段差を低く、またはなくす

上がり框の高さを見直す改修は根本対策です。既存を解体して床高を調整し、段差をなくすか、またぎやすい約11cmへ設定します。つまずき原因を元から断てますが、床や壁の一部解体が必要で、費用と工期は相応にかかります。

式台の設置:上がり框の段差を二段にする

大掛かりな工事が難しければ固定式の式台が有効です。段差を二分割して一段の高さを下げ、置き型より安定性が高いのが利点です。玄関寸法に合わせてオーダーし、費用も比較的抑えられます。

【ポイント3】玄関ドアを引き戸や自動ドアに変更して開閉しやすく

開き戸は体を後ろへ引く動作が必要で負担が大きいです。横へスライドする引き戸に替えると省スペースで開閉しやすくなります。

予算が許せば自動ドアも検討できます。体の向きを変えずに出入りでき、介助側の負担軽減にも効果的です。

【ポイント4】滑りにくい床材に変更して安全性を高める

玄関ポーチやたたきは濡れると極端に滑りやすいです。表面に凹凸があるタイルやノンスリップシートへ替えると安心です。

見た目と安全性を両立する素材も増えています。改修の機会に候補を比較し、家全体の意匠との調和も考えて選びましょう。

【ポイント5】収納の工夫で玄関をスッキリ広く使う

靴や荷物が散らかると動線を妨げ、つまずきの原因になります。壁埋め込みやトール型の収納で通路を確保しましょう。

収納付きベンチを活用すれば座る・片づけるを両立できます。日常的に整理整頓を続けることが、安全な玄関づくりの第一歩です。

玄関リフォームの費用相場と活用できる補助金・介護保険

費用は内容と住宅の条件で大きく変動します。相場を把握しつつ、介護保険や補助金を上手に使い、自己負担を賢く抑えましょう。

工事内容別の費用相場一覧

玄関リフォームの費用は工事内容や建材、現場条件で変わります。ここでは一般的な目安を示しますので、詳細は現地調査で確認してください。

複数社の見積もりを取り、金額と工事範囲、養生や保証の有無まで確認しましょう。比較すると適正価格と提案の質が見えてきます。

| 工事内容 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 手すりの設置 | 3万円~10万円 | 設置する長さや壁の補強工事の有無による |

| 式台の設置 | 5万円~15万円 | 使用する木材や大きさによる |

| スロープの設置 | 10万円~50万円 | スロープの長さや素材、基礎工事の有無による |

| 上がり框の改修 | 15万円~40万円 | 解体範囲や床材のグレードによる |

| 玄関ドアの交換(引き戸へ) | 20万円~60万円 | ドア本体のグレードや外壁工事の有無による |

費用を抑えるポイントは「介護保険」と「補助金」

高齢者向けの住宅改修には公的支援が用意されています。制度を活用すれば自己負担を大きく抑えられるため、必ず検討しましょう。

利用要件や手続きは複雑になりがちです。ケアマネや制度に詳しい業者へ相談し、書類づくりや申請の支援を受けると安心です。

介護保険の住宅改修費とは?対象工事と支給額

要支援・要介護認定を受けた方は住宅改修費を利用できます。対象は手すり設置、段差解消、滑りにくい床材、引き戸への交換などです。支給限度額は原則20万円で、所得に応じて7~9割が支給されます。自己負担は1~3割で、2万~6万円が目安です。

自治体が実施するリフォーム補助金制度の探し方

自治体独自の補助制度を設ける地域もあります。介護保険と併用可の例もあるため、まずは自治体サイトや窓口で確認しましょう。制度に詳しい業者へ相談すれば、要件や申請の流れを整理でき、スムーズに進められます。

後悔しないために!玄関リフォームを依頼する業者の選び方

成功の鍵は信頼できる業者選びです。費用だけでなく専門性や対応力、アフター体制まで見極め、安心して任せられる相手を選びましょう。

高齢者向けリフォームの実績が豊富か

バリアフリー改修は専門知識が必要です。身体状況や生活動線、将来の変化まで見据えた設計力が成果を左右します。

施工事例が豊富で、福祉住環境コーディネーターなど有資格者が在籍する会社を選びましょう。経験値が高いほど、提案の精度が上がります。

介護保険や補助金の知識・申請サポートがあるか

制度活用は費用削減の重要ポイントです。申請や書類づくりまで伴走支援できる会社なら、手続きも迷わず進められます。

見積もり時に補助金の相談をして、知識と対応力を確認しましょう。説明が具体的で、必要書類や流れを明快に示す会社が安心です。

複数の業者から見積もりを取って比較検討する

必ず相見積もりを取り、2~3社で比較してください。金額だけでなく工事内容や保証、工程、養生の計画まで確認します。

安さだけで決めず、担当者の説明力や対応の丁寧さ、アフターの有無も含めて総合評価しましょう。納得して契約することが大切です。

まとめ:玄関の工夫で高齢者の生活はもっと快適で安全になる

玄関は毎日の外出の出発点であり、暮らしの安全を左右します。手軽な工夫から計画的な改修まで段階的に進め、安心できる環境を整えましょう。

高齢のご家族が安全に暮らすための工夫を、手軽な対策から本格改修まで解説しました。少しの改善で転倒不安を減らし、「出かけたい」という意欲を後押しできます。

何から始めるか迷ったら、まず専門業者に相談しましょう。多くの会社が無料の見積もりや現地調査に対応し、最適な提案を示してくれます。

高齢者の玄関リフォームに関するよくある質問

費用、段差解消、制度活用などの疑問に要点だけ簡潔にお答えします。住まいに合う方法を選べるよう、判断材料を具体的に示します。

玄関をバリアフリーにするリフォーム費用はいくらですか?

A. 内容によって費用は大きく変動します。手すりは3万~10万円、スロープや上がり框改修は10万~50万円超になる場合もあります。

ただし介護保険や自治体の補助金を使えば自己負担を抑えられます。複数社へ見積もりを依頼し、費用と使える制度を同時に確認しましょう。

玄関の段差をなくすとどんなデメリットがありますか?

A. 上がり框は雨水やほこりの侵入を防ぐ役割があります。段差を完全になくすと、その点で不利になり、座って靴を履く習慣も変わります。

段差を低くする、固定式の式台を設けるなど選択肢を比較しましょう。メリットとデメリットを見比べ、家族に合う最適解を選ぶことが大切です。

介護保険を使って玄関をリフォームできますか?

A. はい、要支援・要介護認定があれば住宅改修費を使えます。手すり、段差解消、滑りにくい床、引き戸への交換などが対象です。

限度基準額は20万円で、7~9割が払い戻されます。利用には事前申請が必要なので、まず担当ケアマネへ相談してください。

段差解消スロープは危険ではないですか?

A. 安全性は勾配設計で決まります。急勾配は下りで速度が出て危険になり、上りでは過大な力が必要になります。

建築基準は1/8以下、推奨は1/12以下です。必要な長さとスペースを確保し、専門業者が現地で安全設計することが不可欠です。

高齢者が安全に上り下りできる段差は何センチですか?

A. 一般的に11cm以下が望ましいとされています。多くの住宅は18~30cmあり、高齢者には大きな負担です。

式台で二段にする、上がり框を低くするなどで対処します。ご本人の身体状況に合わせ、最適な高さを現地確認で決めましょう。