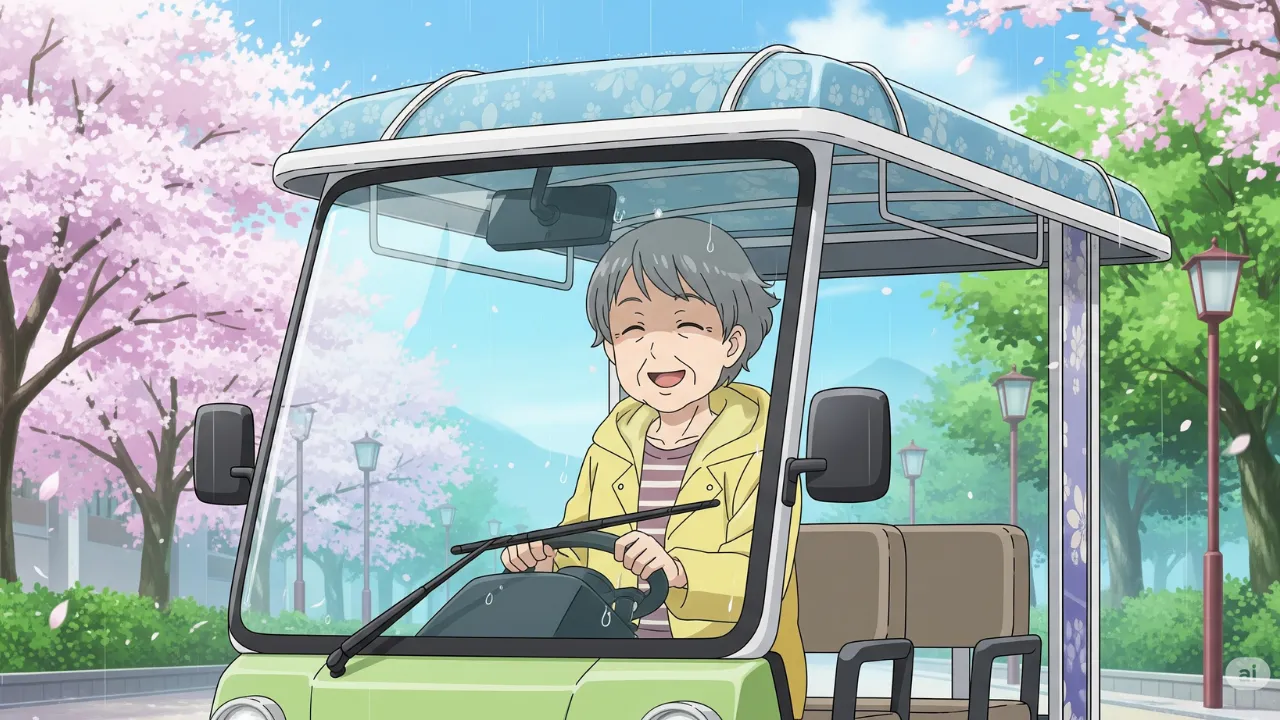

電動カート(シニアカー)を利用されている方にとって、雨の日の外出は悩みの種ではないでしょうか。「屋根があれば濡れずに快適なのに…」と考え、ご自身での取り付けや自作を検討されるお気持ちは、とてもよく分かります。

しかし、安易な改造は思わぬ法律違反や重大な事故につながる危険性をはらんでいます。この記事では、なぜシニアカーの屋根の自作が危険なのか、その法的な背景とリスクを詳しく解説。大切なご自身の安全を守り、快適なシニアカーライフを送るための知識をお伝えします。

【結論】電動カート(シニアカー)の屋根の自作は法律違反のリスク大

早速結論からお伝えしますが、ご自身でシニアカーに屋根を取り付ける行為は、法律違反になる可能性が非常に高く、多くのリスクを伴います。安全に使うための正しい知識を身につけ、トラブルを未然に防ぎましょう。

なぜ自作が危険なのか、その法的な理由と具体的なリスクを3つのポイントから詳しく見ていきます。快適な移動手段であるシニアカーを、より安全に利用するための情報をぜひご確認ください。

なぜ?道路交通法で定められた「車体の大きさ」という壁

シニアカー(電動カート)が免許不要で歩道を走行できるのは、道路交通法において「歩行者」として扱われる「電動車いす」の基準を満たしているからです。この基準は、車体の大きさについて厳密に定められています。

具体的には、道路交通法施行規則により、長さ120cm、幅70cm、高さ110cmを超えないことと規定されています。もし自作の屋根を取り付けた結果、この高さ110cmの上限を超えてしまうと、そのシニアカーは「電動車いす」の基準から外れ、法律違反となるのです。

高さ制限を超えた改造がもたらす3つのリスク

高さ制限を超えたシニアカーは、もはや「歩行者」とは見なされません。この状態で公道を走行した場合、警察から指導を受けたり、場合によっては罰則の対象となったりする可能性があります。

安全のために利用しているはずのシニアカーが、思わぬトラブルの原因になってしまうのです。また、メーカー保証の対象外となり、故障時の修理費用も全額自己負担となるリスクもあります。

| リスクの種類 | 具体的な影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 法律違反 | 警察の指導や罰則の可能性 | 規格内での利用 |

| 保証対象外 | メーカー保証が無効 | 改造の禁止 |

| 転倒リスク | 横風による事故 | 安全な雨具の使用 |

メーカー純正の「屋根付きシニアカー」が存在しない理由

「では、なぜメーカーは最初から屋根付きのモデルを販売しないの?」と疑問に思うかもしれません。その答えは、これまで説明してきた通り「法律の壁」があるからです。法律の基準を満たしながら屋根を設置することが困難なのです。

利用者の利便性と安全性を守るため、メーカーは法律の範囲内で製品を開発しています。高さ制限を守りながら、雨対策をするには別のアプローチが必要になります。

屋根の代わりになる!正しいシニアカーの雨対策グッズ

屋根の自作が危険であることはご理解いただけたかと思います。しかし、諦める必要はありません。ここでは、屋根の代わりとして安全に利用できる、シニアカー専用の便利な雨対策グッズをご紹介します。

これらを活用すれば、雨の日の外出もずっと快適になります。法律に抵触せず、ご自身の安全を守りながら移動できる最適な方法を見つけましょう。

【対策1】体全体をしっかり守る「シニアカー専用レインコート」

最も手軽で効果的な雨対策が、シニアカー専用に設計されたレインコートやポンチョです。乗員だけでなく、ハンドル周りや足元の荷物まで、すっぽりと覆うことができる大きなサイズが特徴です。

透明なビニール窓が付いていて視界が確保されているものや、着脱しやすいデザインのものなど、様々なタイプが販売されています。一般的なカッパと違い、シニアカーの形状に合わせて作られているため、使い勝手が格段に良くなります。

【対策2】手元や計器の濡れを防ぐ「ハンドル・操作パネルカバー」

「体は傘やカッパで防げるけど、手元が濡れて操作しづらい」という方におすすめなのが、ハンドルや操作パネル専用の防水カバーです。手元が濡れる不快感をなくし、冷えを防ぎます。

また、精密な電子部品でできている操作パネルを雨水による故障から守るという重要な役割も果たします。修理代を考えると、事前の対策が経済的にも賢明な選択と言えるでしょう。

【対策3】雨よけ・日よけを兼ねる「サンバイザー」の活用

顔に当たる雨粒や、夏の強い日差しを防ぎたい場合には、サンバイザーが有効です。これらは車体の高さを大きく変えるものではないため、法律の範囲内で安心して利用できます。

視界を確保しつつ、日差しや小雨による不快感を和らげてくれる便利なアイテムです。一年を通して活用できるため、コストパフォーマンスも優れています。

効果的な雨対策グッズの種類

- シニアカー専用レインコート - 全身を包み込む大型サイズ

- ハンドルカバー - 操作部分の防水と保温効果

- サンバイザー - 顔周りの雨や日差しをガード

- 足元カバー - 足や荷物の濡れを防止

- 透明シート - 視界を確保しながら雨をブロック

もう迷わない!シニアカーの雨対策グッズを選ぶ3つのポイント

様々な雨対策グッズがある中で、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。そこで、ご自身にぴったりのアイテムを見つけるために、購入前にチェックしておきたい3つの大切なポイントを解説します。

これを押さえれば、失敗のないグッズ選びができます。ご自身のシニアカーやライフスタイルに合った最適な雨対策を見つけて、より快適な毎日を送りましょう。

ポイント1:お持ちのシニアカーに合うサイズか確認する

雨対策グッズを購入する際は、まずご自身がお持ちのシニアカーのモデルに適合するかを確認することが重要です。購入前に製品の仕様書を確認し、ご自身のシニアカーのハンドル幅や車体の大きさに対応しているかを必ずチェックしましょう。

メーカーによって微妙にサイズが異なるため、事前の確認を怠ると使えないという事態になりかねません。不安な場合は、販売店に相談することをおすすめします。

ポイント2:快適に使うための素材(防水性・耐久性)をチェック

長く快適に使うためには、素材の質も大切なポイントです。防水性はもちろんのこと、破れにくい耐久性のある生地を選びましょう。また、レインコートの内側がメッシュ素材になっているなど、蒸れにくい工夫がされている製品を選ぶと、雨の日でも快適に過ごせます。

価格だけで選ぶのではなく、長期的な使い勝手を考慮した素材選びが重要です。安価なものを何度も買い替えるより、良質なものを長く使う方が結果的に経済的になります。

ポイント3:ご自身で簡単に着脱・取り付けできるか

シニアカーを利用するご自身が、一人で簡単に扱えるかどうかも見逃せないポイントです。特にレインコートは、急な雨の際に素早く着用できる必要があります。

ファスナーやボタンが少なく、被るだけで着られるポンチョタイプなどは着脱が簡単でおすすめです。複雑な構造のものは、いざという時に使えない可能性があります。

購入前に知っておきたいシニアカーの基礎知識

雨対策だけでなく、シニアカーを安全・安心に利用するためには、基本的な知識も押さえておきたいところです。ここでは、法律上の扱いから免許の要不要、購入費用や補助金といった、利用前に役立つ情報をまとめました。

シニアカーの屋根についても正しい理解が重要です。安心してシニアカーを使いこなすための基礎知識を身につけておきましょう。

そもそも電動カート(シニアカー)は「歩行者」扱い

電動カート(シニアカー)は、法律上「車両」ではなく「歩行者」として扱われます。そのため、走行する場所は原則として歩道です。この「歩行者扱い」であることが、免許不要で利用できる根拠となっています。

歩行者として扱われる以上、歩行者としてのマナーやルールを守ることが求められます。歩行者優先の原則を忘れず、安全運転を心がけましょう。

運転免許は不要!誰でも手軽に利用できる

シニアカーの操作に運転免許は一切必要ありません。免許を返納された高齢者の方でも、安心して利用できる移動手段です。操作もシンプルで、簡単なシニアカーの乗り方を覚えればすぐに使いこなせるでしょう。

最高速度も時速6km未満と、早歩き程度のスピードに定められており、安全に配慮された設計になっています。なお、シニアカーは基本的に一人乗りであり、2人乗りシニアカーは認められていません。

まとめ:シニアカーの屋根は自作せず、安全な雨対策で快適な移動を

この記事では、シニアカーの屋根の自作が法律違反や転倒のリスクを伴う危険な行為であることを解説しました。大切なのは、法律で定められた安全基準を守りながら、いかに快適性を高めるかという視点です。

「屋根」という形にはなりませんが、専用のレインコートやハンドルカバー、サンバイザーといった便利なグッズを活用すれば、雨や日差しから体を守り、外出のハードルを大きく下げることができます。ご自身の安全を第一に考え、正しい知識と適切なアイテムで、これからも安心・安全なシニアカーライフをお送りください。

電動カート(シニアカー)の屋根に関するよくある質問

シニアカーに屋根を付けるのは違法ですか?

はい、違法になる可能性が非常に高いです。シニアカーは道路交通法で高さが110cmまでと定められています。この高さを超える屋根を取り付けると法律の基準から外れる可能性があります。

安全のためにも規格を超える改造は絶対に行わないでください。法律違反だけでなく、転倒などの事故リスクも高まります。

シニアカーは免許なしで運転できますか?

はい、運転免許は一切不要です。シニアカーは法律上「歩行者」として扱われるため、どなたでも運転することができます。そのため、運転免許を返納された方の便利な移動手段としても広く利用されています。

ただし、免許不要でも安全運転の心がけは必要不可欠です。周囲の歩行者や車両への注意を怠らないようにしましょう。

シニアカーと電動カートに違いはありますか?

基本的に同じものを指します。「電動カート」が正式な名称の一つですが、「シニアカー」やスズキ株式会社の商標である「セニアカー」という呼び名が一般的に広く浸透しています。どれも免許不要で歩道を走行できる電動の乗り物を指す言葉です。

メーカーによって呼び方が異なる場合もありますが、機能や法的扱いは同じです。ご自身のニーズに合った呼び方で利用して問題ありません。

シニアカーの欠点や寿命はどれくらいですか?

欠点としては、段差や坂道に弱いこと、バッテリーの充電が必要なこと、雨風に弱いことなどが挙げられます。バッテリー駆動の乗り物には、シニアカー以外にも電動三輪車といった選択肢もあります。

寿命は一概には言えませんが、本体の耐用年数は使用状況や保管状態により5年~8年程度、バッテリーは2年~3年での交換が一般的です。状況によっては、シニア向け三輪車の方が適している場合もあります。

雨の日に傘をさして運転しても良いですか?

いいえ、絶対にやめてください。傘をさしながらの運転(片手運転)は、ハンドル操作が不安定になり非常に危険です。また、傘が風にあおられてバランスを崩し、転倒する原因にもなります。

雨の日は必ず両手でハンドルを握り、レインコートやポンチョを使用してください。安全な運転のためには、両手での操作が絶対条件です。

シニアカーの購入に補助金は使えますか?

はい、使える場合があります。お住まいの自治体によっては、高齢者の移動支援を目的とした独自の購入補助金制度を設けていることがあります。また、要介護認定を受けている場合は、介護保険を利用してレンタルすることも可能です。

詳しくはケアマネジャーや市区町村の窓口にご相談ください。制度を活用すれば、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

スズキのセニアカーは公道を走行できますか?

はい、できます。スズキのセニアカーは、道路交通法で定められた「電動車いす」の基準を満たしているため、法律上「歩行者」として扱われます。そのため、歩道や路側帯などの公道を、歩行者としてのルールを守って安全に走行することが可能です。

ただし、歩行者優先の原則を守り、安全運転を心がけることが重要です。周囲への配慮を忘れずに利用しましょう。